Dari Lubang Tambang ke Masa Depan Berkelanjutan: Memanfaatkan Pascatambang untuk Pencapaian SDGs

Jalal*

Di Mpumalanga, Afrika Selatan, para petani berdiri di tengah lahan hijau yang subur, menanam bibit tomat di tanah yang dua puluh tahun lalu adalah tumpukan limbah batubara. Ini bukan kisah fiksi, melainkan adalah kenyataan dari projek New Vaal Irrigation, di mana 1.200 hektar bekas tambang batubara kini menghasilkan pangan dalam jumlah yang sangat besar.

Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, sebuah tambang emas Australia yang ditinggalkan sedang diubah menjadi laboratorium fisika bawah tanah untuk memelajari materi gelap. Dan di Tiongkok, sebuah pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di dunia—70 megawatt—mengambang di atas bekas tambang batubara yang tergenang, menerangi 21.000 rumah.

Kisah-kisah ini bukan sekadar data anekdotal menarik yang ditampilkan dalam artikel Integrating the Sustainable Development Goals into Post-Mining Land Use Selection karya Gareth Simpson dan rekan-rekannya. Mereka adalah petunjuk mendesak tentang bagaimana Indonesia—sebuah negara dengan lebih dari 10.000 tambang aktif dan ribuan lainnya yang terbengkalai—dapat mengubah luka-luka di lanskapnya menjadi peluang untuk masa depan yang berkelanjutan. Dan, karena artikel saya di majalah Tambang edisi Desember 2025 lalu belum memertimbangkan apa yang diajukan Simpson, dkk., maka artikel ini bisa dianggap sebagai kelanjutannya.

Pemberi Hidup yang Meninggalkan Lubang

Indonesia jelas memiliki hubungan yang rumit dengan pertambangan. Sektor ini menyumbang sekitar 10,5 persen dari PDB nasional dan memekerjakan jutaan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari timah di Bangka Belitung hingga nikel di Sulawesi, dari batubara di Kalimantan hingga emas di Papua, tambang telah membentuk ekonomi dan geografi negara ini.

Namun, seperti yang dikatakan pepatah lama: "jika kau tidak bisa menanamnya, kau harus menambangnya." Pilihannya memang selalu di antara menumbuhkan terlebih dahulu atau langsung mengambilnya dari alam.

Dan ketika upaya kita mengambil langsung dari alam, alias penambangan, berakhir, apa yang terjadi? Jawabannya, terlalu sering, adalah kehancuran. Ribuan hektare tanah terdegradasi. Sungai-sungai yang tercemar. Komunitas yang kehilangan mata pencaharian.

Di Kalimantan Timur, lubang-lubang bekas tambang batubara yang tergenang air telah menenggelamkan puluhan anak dalam dekade terakhir. Di Sulawesi, tailing tambang nikel mengancam ekosistem laut yang rapuh. Di Bangka Belitung, pulau-pulau kecil telah berubah menjadi lanskap yang terancam tenggelam akibat penambangan timah ilegal yang tidak terkendali.

Namun, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports tersebut menawarkan perspektif yang berbeda. Mereka yakin bahwa kerangka kerja yang mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB ke dalam perencanaan penggunaan lahan pascatambang adalah mungkin, dan bisa ditegakkan di manapun pertambangan dilakukan. Pendekatan ini bukan hanya tentang membersihkan wilayah dari kekacauan ekologis akibat aktivitas tambang, melainkan tentang bagaimana cara menciptakan sesuatu yang lebih baik dari yang ada sebelumnya.

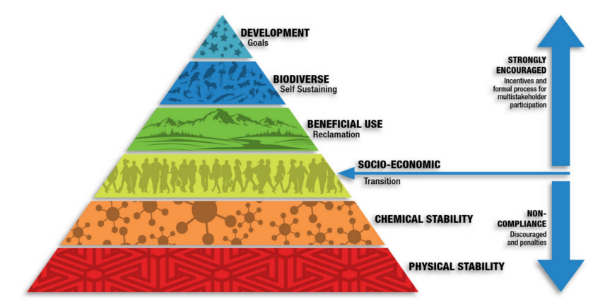

Mereka mengusulkan bahwa pemilihan penggunaan lahan pasca-tambang harus dilihat melalui tiga lensa yang saling melengkapi: Pertama, lahan harus aman, stabil, dan tidak mencemari. Ini adalah persyaratan dasar, fondasi yang tidak dapat ditawar. Kedua, penggunaan lahan harus sesuai, praktis, dan selaras dengan kemampuan lahan serta kebutuhan lokal dan regional. Ketiga, dan ini adalah ide yang revolusioner, penggunaan lahan harus berkontribusi pada SDGs, khususnya dalam mengatasi ketahanan air, energi, pangan, dan mata pencaharian.

Gambar 1. Hierakhi Kebutuhan Penutupan Tambang

Sumber: Simpson, dkk., 2025

Bagi Indonesia, pendekatan ini bukan sekadar konsep akademis yang menarik—ini adalah kebutuhan eksistensial. Dengan populasi sekitar 280 juta yang terus bertumbuh, negara ini menghadapi tantangan triple nexus: bagaimana memberi makan lebih banyak orang dengan lahan yang lebih sedikit, menghasilkan lebih banyak energi sambil mengurangi emisi, dan menyediakan air bersih di tengah perubahan iklim yang memperparah kekeringan dan banjir. s

Ketika Lubang Menjadi Harapan

Secara global, lebih dari 100.000 kilometer persegi tanah digunakan untuk pertambangan, yang kurang lebih setara dengan luas Korea Selatan. Di Indonesia, angka pastinya sulit dipastikan, tetapi perkiraan konservatif saja pasti mencapai puluhan ribu hektare tanah bekas tambang yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Tanah ini, yang sering dianggap sebagai aset yang mati, sebenarnya menyimpan potensi luar biasa.

Bayangkan aset-aset yang biasanya dimiliki bekas tambang: akses jalan yang sudah dibangun, pasokan listrik tegangan tinggi, sistem distribusi air, infrastruktur gedung, teras-teras tanah yang telah direkayasa, dan, mungkin yang paling berharga, tenaga kerja terampil yang dapat dilatih ulang. Ini adalah fondasi untuk ekonomi substitusi, industri-industri baru yang dapat bangkit dari bentuk ekonomi sebelumnya.

Penelitian tersebut mendokumentasikan contoh-contoh yang menginspirasi dari seluruh dunia. Di Australia, Tambang Kidston yang ditinggalkan kini menampung projek penyimpanan energi pompa hidroelektrik terbesar di negara itu, mengintegrasikan tenaga surya dan angin untuk menyediakan 250 megawatt penyimpanan selama delapan jam.

Di Kanada, Tambang Sullivan yang beroperasi selama hampir seratus tahun telah berubah menjadi tujuan wisata dan rekreasi, dengan sebagian lahan diserahkan ke kota untuk memerluas resor ski lokal. Di Jerman, hampir semua tambang lignit di Lusatia selatan telah ditutup, pada akhirnya membentuk sistem danau yang luas yang mendukung irigasi, sistem mitigasi banjir, dan rekreasi.

Masih banyak contoh lagi yang diteliti, baik di negara maju maupun berkembang.

Pelajaran untuk Konteks Indonesia

Namun, menurut hemat saya, konteks Indonesia memerlukan solusi yang disesuaikan. Tidak seperti Australia atau Kanada, Indonesia adalah negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang masih signifikan, ketimpangan yang menganga, dan ketergantungan yang berat pada pertanian untuk mata pencaharian pedesaan. Ketika tambang ditutup di Kalimantan atau Sulawesi, komunitas yang terpinggirkan, seringkali masyarakat adat, kerap ditinggalkan begitu saja tanpa sumber pendapatan alternatif. Inilah isu di mana integrasi SDGs menjadi sangat penting.

Pertimbangkan misalnya SDG1 dan SDG2, tentang kemiskinan dan kelaparan. Bekas tambang batubara di Mpumalanga telah diubah menjadi hub agro-industri dengan rumah kaca yang memekerjakan lima puluh orang. Di Limpopo, Mogalakwena Incubator menciptakan projek pertanian berkelanjutan, melatih 650 orang dewasa dalam empat tahun dan meluncurkan lima perusahaan pertanian.

Untuk Indonesia, di mana 30 persen tenaga kerja berada di sektor pertanian, potensi transformasi semacam ini sangat besar. Bayangkan bekas tambang batubara di Kalimantan Timur ditanami kelapa sawit atau kopi dengan sistem irigasi tetes modern. Atau bekas tambang nikel di Sulawesi diubah menjadi tambak budidaya ikan yang memanfaatkan air yang telah diolah.

Di bidang energi (SDG7), peluangnya bahkan lebih menarik. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai 23% energi terbarukan pada tahun 2025—target yang masih jauh dari tercapai ketika kita kini sudah meninggalkan tahun tersebut. Banyak bekas tambang menawarkan lokasi ideal untuk tenaga surya dan angin. Tambang batubara terbuka yang luas di Kalimantan, begitu habis, dapat menampung panel surya skala utilitas. Tambang bawah tanah yang dalam dapat diubah menjadi fasilitas penyimpanan energi termal atau bahkan laboratorium penelitian, seperti Boulby Underground Laboratory di Inggris atau Stawell Underground Physics Laboratory di Australia.

Namun, kita tidak dapat membicarakan penutupan tambang di Indonesia tanpa membahas air asam tambang. Ini adalah momok yang mengintai ribuan tambang lama di seluruh Nusantara. Ketika material yang mengandung sulfida terpapar udara dan air, mereka menghasilkan asam sulfat, mencemari sungai dan mengancam ekosistem. Di Kalimantan, sungai-sungai berwarna oranye mengalir dari bekas tambang batubara yang terbengkalai.

Pabrik pengolahan air eMalahleni di Afrika Selatan menawarkan model yang bisa ditiru. Pabrik ini mengolah air dari berbagai operasi penambangan, menyediakan air bersih ke kotamadya lokal, dan bahkan menggunakan gipsum—produk sampingan dari proses pengolahan—untuk membuat bata yang digunakan membangun 66 rumah bagi karyawan.

Untuk Indonesia, investasi dalam teknologi pengolahan air semacam ini tidak hanya merupakan kewajiban lingkungan—ini adalah peluang ekonomi, baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan tambang sendiri. Saya sudah menyaksikannya di Kalimantan Selatan, sebuah perusahaan tambang Indonesia bisa melakukannya dengan baik! Air bersih adalah komoditas yang semakin langka di banyak bagian Indonesia, dan bekas tambang yang dapat menghasilkan air bersih alih-alih mencemarinya akan menjadi aset yang sangat berharga.

Tantangan Tata Kelola

Namun, ada celah besar antara visi yang indah ini dan realitas di lapangan. Masalah utamanya adalah tata kelola. Indonesia memiliki kerangka hukum untuk reklamasi tambang reklamasi dan pascatambang, tetapi baik substansi maupun penegakannya masih lemah bila dibandingkan dengan perkembangan tuntunan standar dan kerangka global. Menurut laporan Kementerian ESDM, hanya sebagian kecil dari tambang yang telah ditutup memiliki rencana pascatambang yang komprehensif—dari sudut pandang regulasi Indonsia—dan lebih sedikit lagi yang telah melaksanakannya secara sesuai.

Bagian dari masalahnya adalah ekonomi sumberdaya. Perusahaan tambang diwajibkan untuk menyisihkan dana jaminan reklamasi, tetapi jumlahnya sering tidak memadai, dan ada sedikit pengawasan tentang bagaimana dana tersebut dikelola. Ketika perusahaan bangkrut—yang terjadi pada sekitar 25 persen tambang secara global karena penurunan harga atau penutupan prematur—siapa yang bertanggung jawab atas pembersihan? Terlalu sering, jawabannya adalah: tidak ada.

Tanggung jawab lalu jatuh ke pemerintah daerah yang tidak memiliki dana atau keahlian untuk itu, dan lantaran tak bisa dilaksanakan, maka masyarakat kembali menjadi korban. Itu juga yang banyak terjadi di Indonesia.

Oleh karenanya, penelitian tersebut merekomendasikan bahwa kebijakan penutupan tambang dan undang-undang pendukung harus memasukkan SDGs sebagai lensa pelengkap untuk memilih penggunaan lahan pascatambang. Ini akan memerlukan perubahan fundamental dalam cara Indonesia mendekati peraturan pertambangan. Alih-alih hanya berfokus pada meminimalkan kerusakan, kerangka regulasi harus mendorong transformasi positif.

Insentif pajak dapat ditawarkan kepada perusahaan yang mengembangkan penggunaan lahan pascatambang yang berkontribusi pada SDGs. Kemitraan publik-swasta dapat memfasilitasi transfer teknologi dan keahlian. Dan yang paling penting, komunitas lokal—terutama masyarakat adat yang tanahnya telah diambil—harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam keputusan tentang masa depan tanah mereka.

Transisi yang Berkeadilan

Aspek sosial dari penutupan tambang jelas tidak bisa diabaikan. Penelitian ini memerkirakan bahwa keluar sepenuhnya dari batubara secara global, diikuti oleh penutupan tambang, dapat mengganggu kehidupan setidaknya 33,5 juta orang. Di Indonesia, di mana komunitas secara keseluruhan—dari Ombilin di Sumatera Barat hingga Sangatta di Kalimantan Timur—telah dibangun di sekitar tambang batubara, dampak penutupan bisa menjadi dahsyat.

Konsep Just Transition, atau transisi yang berkeadilan, yang disebutkan dalam penelitian, sangat penting di sini. Ini bukan hanya tentang menciptakan pekerjaan baru, melainkan juga tentang memastikan bahwa para pekerja dan komunitas tidak ditinggalkan. Ini berarti pelatihan ulang pekerja tambang untuk pekerjaan, misalnya, di sektor energi terbarukan, pertanian, atau pariwisata. Ini berarti berinvestasi dalam pendidikan dan perawatan kesehatan sehingga anak-anak di kota-kota tambang memiliki peluang bahkan setelah tambang ditutup.

Dan ini berarti mengakui bahwa beberapa tempat mungkin perlu bantuan migrasi, karena kita tahu bahwa tidak semua kota tambang dapat diselamatkan, dan orang-orang mungkin perlu pindah untuk menemukan kehidupan yang lebih baik.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang penggunaan lahan pascatambang adalah pertanyaan tentang warisan. Warisan seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi mendatang? Apakah warisan itu berupa ribuan lubang yang tercemar dan tanah yang terdegradasi? Atau apakah itu lanskap yang telah ditransformasikan, yang memberikan kontribusi pada ketahanan pangan, energi bersih, dan mata pencaharian yang berkelanjutan?

Penelitian baru yang saya jadikan bahan diskusi ini telah memberikan peta jalan. Tapi peta jalan itu hanya bermanfaat jika kita memiliki kehendak politik dan komitmen kolektif untuk mengikutinya. Untuk Indonesia, ini berarti reformasi regulasi yang kuat, penegakan hukum yang ketat, investasi dalam teknologi dan pelatihan, dan, yang paling penting, komitmen untuk menempatkan pekerja, masyarakat, dan lingkungan di atas keuntungan jangka pendek perusahaan.

Bekas tambang bukan hanya lubang di tanah. Mereka seungguhnya bak kanvas kosong, peluang untuk menciptakan lukisan yang baru dan indah. Petani di Mpumalanga yang menanam tomat di bekas tumpukan limbah batubara membuktikan bahwa transformasi itu mungkin.

Pembangkit listrik tenaga surya terapung di Tiongkok yang menerangi ribuan rumah membuktikan bahwa inovasi itu praktis. Dan laboratorium fisika di Australia yang memelajari rahasia alam semesta di dalam tambang emas yang terbengkalai membuktikan bahwa imajinasi kita adalah satu-satunya batasan.

Indonesia berdiri di persimpangan. Negara ini dapat terus menambang tanpa pemikiran yang cukup tentang apa yang terjadi setelahnya, meninggalkan lanskap yang penuh luka dan komunitas yang terpinggirkan. Atau dapat merangkul visi baru—di mana setiap lubang tambang adalah benih untuk masa depan yang lebih baik, di mana penutupan tambang bukan akhir tetapi awal, di mana pembangunan berkelanjutan bukan hanya slogan tetapi kenyataan yang hidup di tanah bekas tergores oleh penambangan.

Pilihan untuk itu adalah milik kita. Tapi, mengingat banyak sekali lubang tambang yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara tanpa optimasi pemanfaatan, waktu untuk memilihnya tak bisa lagi ditunda-tunda.

*Ketua dewan penasihat (chairperson of advisory board) pada Social Investment Indonesia. Ia juga merupakan fellow dalam ekonomi hijau pada program IDEAS di Massachussetts Institute of Technology.